テンティピ サファイア Eco

Tentipi Safir Eco

¥299,200 – ¥602,800 (税込)

本年より全サイズリリースとなりました。

持続可能な方法で自然を受け入れ、二酸化炭素排出量を削減する。最大限にエコロジーを実現した素材を採用。

テンティピの最上級モデル、サファイアは30年以上にわたり、その信頼性を証明してきました。

このたび、革新的で持続可能な新しい生地を使用したサファイア Ecoを発売します。サファイア Ecoは、自然を愛し、自然を大切にする人のためのテントで、巧妙なデザインディテールと、ヘンプ、オーガニックコットン、リサイクルポリエステルといったプレミアムエコロジー素材を使用しています。

嵐のような強風や炎天下の中、最も厳しい気候の中で信頼できるテントです。過酷な遠征や困難なトレッキング、その他多くのアウトドア活動に最適です。採用している生地(Environmex Pro)は耐久性に優れているので、何世代にもわたって使用することができます。

Fabric – Environmex Pro

ヘンプ、オーガニック・コットン、リサイクル・ポリエステルを独自にブレンドして作られています。過酷な環境下でのテストの結果、このエコ・ファブリックは実績のあるサファイアのコットン・ポリエステル生地と同等であることが証明されました。サファイア Ecoには、強靭な強度、高いUV耐性、優れた安定性、比類のない撥水性など、同じ独自の特徴があります。これらの機能を組み合わせることで、風通しの良い、プレミアムな屋内環境を実現しています。機能性に一切の妥協を許さない100%エコ。生地の厚みは約285g/m2。

ヘンプ(麻)

ヘンプは、世界で最も強い天然繊維のひとつとして知られています。コットンと同じように通気性と調湿性に優れていますが、生育にも製造過程でも水をほとんど必要としません。植物には天然の抗菌性があるので、農薬やその他の刺激の強い化学薬品は必要ありません。ヘンプは1平方メートルあたりの収穫量が多い。また、麻は根が深いため、土壌にしっかりと根を張り、次の作物を栽培するのに適した状態を保つことができます。

リサイクル・ポリエステル

ヘンプの生地は、再生可能なペットボトルから作られたリサイクル・ポリエステルで補強されています。環境へのネガティブな影響を抑えながら、耐久性を高めています。

オーガニック・コットン

有害な化学物質を使用せず、従来のコットンよりも少ない水で100%生物学的に栽培されています。

オリジナルカラー(オフホワイト)

色のついていない生地を使用することで、二酸化炭素排出量を削減します。漂白剤や生地の染料を使用せず、排水ネットワークに流す前に浄化する水も少なくて済みます。

※重量などのスペックや機能についてはサファイア CPと同等です。下記テンティピセレクションガイドをご覧ください。

Tentipi® Selection Guide

ラインナップ

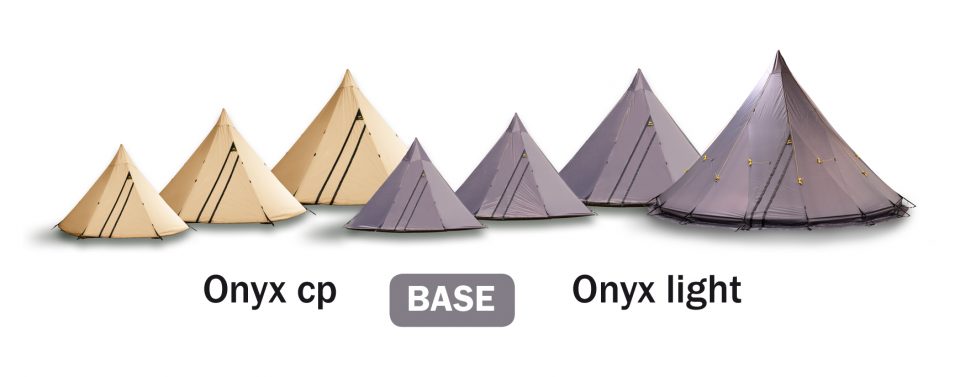

極力装備を排除したオニキス(Onyx)、快適重視のジルコン(Zirkon)、そしてプロモデルのサファイア(Safir)をラインナップ。どのモデルにもコットン混紡素材(CP)とポリエステル素材(Light)をご用意しています。

ほか下記ラインナップにはない、小型のオリヴィン 2、エコ素材を用いた新製品サファイア Eco、15サイズの大きさながらさらに全面が跳ね上げることが出来る、ジルコンフレックス・サファイアフレックスもございます。各商品名をクリックして詳細ご覧ください。

オニキス CP

ベージュ(Light Tan)

室内は暖かい雰囲気

オニキス Light

グレー(紫っぽい灰色)

オニキス CP

Breathable Cotpolmex Comfort

コットンとポリエステルの混紡素材。この生地は呼吸するため、室内の湿度を適度に保ち心地良い環境を作り出します。Lightに比べ耐日射性は10倍以上。厚みは275g/m2。

オニキス Light

Traillix Base

軽量なポリアミドファブリックを使用。リップストップ補強された生地には片面にPUコートが施され安心の防水性能です。厚みは80g/m2。

オニキス CP

5: ¥121,000

7: ¥144,000

9: ¥165,000

(税抜表示)

オニキス Light

5: ¥112,000

7: ¥130,000

9: ¥151,000

15: ¥256,000

(税抜表示)

・オプションのフロア・インナーテントおよびポーチが使用可能

・二つのジッパーを備えたモスキートネット付ドア

・内部から操作できる(2ヶ所)のトップベンチレーション

・風によるばたつきを押さえるストームコード

・ドライイングレイルを装着するリング

・各ストームコードはテント本体側面にまとめて収納可能(オニキス15lightのみ)

ジルコン CP

ベージュ(Light Tan)

室内は暖かい雰囲気

ジルコン Light

ブラウンレッド

(濃い赤茶色)

ジルコン CP

Breathable Cotpolmex Comfort

コットンとポリエステルの混紡素材。この生地は呼吸するため、室内の湿度を適度に保ち心地良い環境を作り出します。Lightに比べ耐日射性は10倍以上。厚みは275g/m2。

ジルコン Light

Traillix Comfort

軽量なリップストップポリアミドファブリックを使用。両面シリコンコートとUVプロテクトコートを施しています。厚みは85g/m2。

ジルコン CP

5: 9.0kg

7: 11.9kg

9: 14.6kg

15: 21.7kg

ジルコン Light

5: 4.9kg

7: 6.4kg

9: 7.6kg

ジルコン CP

5: ¥170,000

7: ¥202,000

9: ¥233,000

15: ¥344,000

(税抜表示)

ジルコン Light

5: ¥163,000

7: ¥193,000

9: ¥220,000

(税抜表示)

オニキスに加えて・・・ ・

・水・泥に強い素材を用いたボトムスカート

・ボトムにネット付きのベンチレーション(1ヶ所)

・内部から操作できる(6ヶ所)のネット付きダブルトップベンチレーション

・薪ストーブ用チムニーオープニング

・フロアの張りを簡単に調節可能

・各ストームコードはテント本体側面にまとめて収納可能→悪天候時速やかに張ることができます

サファイア CP

ベージュ(Light Tan)

室内は暖かい雰囲気

サファイア Light

グリーン

(深緑色)

サファイア CP

Breathable Cotpolmex Pro

Cotpolmex C.よりさらに張りがあるためテントをより美しく張ることができます。紫外線に強く色落ちは最小限。世界最高峰の綿・化繊混紡素材です。厚みは285g/m2。

サファイア Light

Traillix Pro

超軽量な高強度ポリアミドファブリックをさらに丈夫にするために、少し重くなるようにしました。両面シリコンコートとUVプロテクトコートを施しています。厚みは80g/m2。

サファイア CP

5: 9.4kg

7: 12.3kg

9: 15.2kg

15: 22.3kg

サファイア Light

5: 4.8kg

7: 6.3kg

9: 7.7kg

サファイア CP

5: ¥220,000

7: ¥257,000

9: ¥297,000

15: ¥444,000

(税抜表示)

サファイア Light

5: ¥204,000

7: ¥244,000

9: ¥274,000

(税抜表示)

ジルコンに加えて・・・

・ボトムにネット付きのベンチレーションを3ヶ所備えているため、空気や煙をより効果的にトップへ逃がすことができます

・コットン混紡最高級素材Cotpolmex P.を採用 →より張りがあるためシワなく綺麗に張れます →より固めの生地は耐候性・耐久性高い

※Cotpolmex C.より若干沈んだベージュ色となります

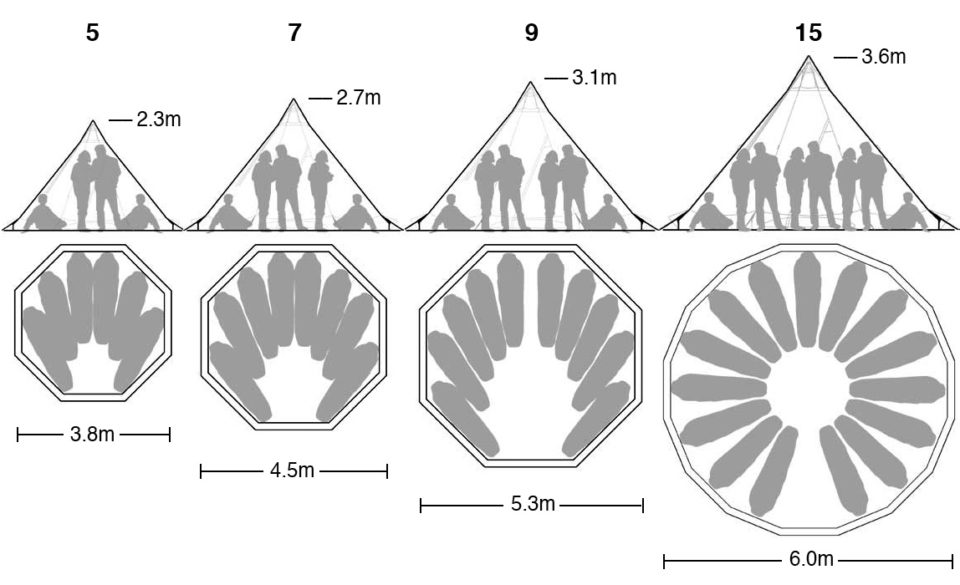

各モデルサイズ表

収納サイズの直径に関しては、同じCP素材でも生地の違いで若干の差がございます。

就寝可能人数は地べたに寝転んだ場合を想定しています。

ローテーブルやローチェア、コットなど配置し、ゆったりと使用する場合は最小就寝可能人数以下となってきます。

5サイズ

CP: L56 xφ25cm

Light: L56 xφ19cm

7サイズ

CP: L62 xφ27cm

Light: L62 xφ20cm

9サイズ

CP: L70 xφ30cm

Light: L70 xφ22cm

15サイズ

CP: L84 xφ34cm

Light: L84 xφ25cm

5サイズ

3〜6人

7サイズ

4〜8人

9サイズ

6〜10人

15サイズ

10〜16人

5サイズ

8〜10人

7サイズ

11〜14人

9サイズ

16〜20人

15サイズ

27〜35人

5サイズ

3.8m

7サイズ

4.5m

9サイズ

5.3m

15サイズ

6.0m

5サイズ

2.3m

7サイズ

2.7m

9サイズ

3.1m

15サイズ

3.6m

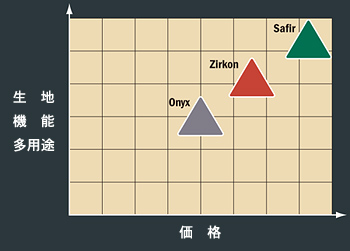

あなたに合うモデルは?

パフォーマンス、機能、価格・・・。どのテントのバランスがあなたに合っているか、下記内容を参考にお選びください。

素材選び

コットン・ポリエステル混紡素材(CP)

呼吸するため内部で発生した湿気を効果的に外へ逃がすことが可能。

呼吸するため内部で発生した湿気を効果的に外へ逃がすことが可能。

結露の発生しやすい外気温の低い冬場に有効。 Lightに比べ、より太陽の紫外線を妨ぐことができます。

Lightに比べ、より太陽の紫外線を妨ぐことができます。 強い風を伴った細かな雨は内部に染み出すことがあります。

強い風を伴った細かな雨は内部に染み出すことがあります。 素材は殺虫剤やハンドクリームなどケミカルに弱い。

素材は殺虫剤やハンドクリームなどケミカルに弱い。

軽量なナイロン・ポリアミド素材(Light)

CPに比べ格段に軽いため持ち運びが簡単。

CPに比べ格段に軽いため持ち運びが簡単。 CPに比べ風雨に強い(大雨の際は縫い目のシーム処理が必要)。

CPに比べ風雨に強い(大雨の際は縫い目のシーム処理が必要)。 湿気を通しにくいため結露が発生しやすい。

湿気を通しにくいため結露が発生しやすい。 CPに比べ火の粉に弱い。

CPに比べ火の粉に弱い。

※背負って歩く必要がなく常に車で運ぶならCPを選ぶのがベター。

※カラーものが好き、夏だけのキャンピングならLightがおすすめ。

※日射しの強い真夏の使用はインナーテントの併用をお勧めします。

大きさ・サイズ

使用される人数や設営されるキャンプサイトの状況を考慮してください。家具を使わない地べたスタイルならより小さなサイズを選びましょう。なぜならテントは大きくなるほど雪や風の影響を受けやすくなります。

ただしオートキャンプなどでフリーサイトでの設営がメインなら、大きなテントほど快適な空間になることは間違いありません。

価格について

当社では輸送コストをできるだけ省き、世界標準の定価を設定しています。それでもこのテンティピテントは高価な部類に入るでしょう。

しかし、どこにでも持ち運べる広大なリビングルームに、最上の快適さを求めるなら決して高くはないと考えます。基本的に生地がメインのテントですので、数年に一度でも撥水メンテナンス(NIKWAX Cotton Proof)を行えば、永久に愛用できるすばらしいテントです。

付属品

・テント本体(生地)

・分割可能なアルミポール(サック付き)

・ペグ

・ストームコード

・ペグダウンの位置を決めるテンプレート

・コンプレッション機能付き収納バッグ

・日本語レファレンスガイド

※写真の筒型ケースは廃止されました。